230亿公里外的“宇宙漂流瓶”: 旅行者一号如何与地球对话?

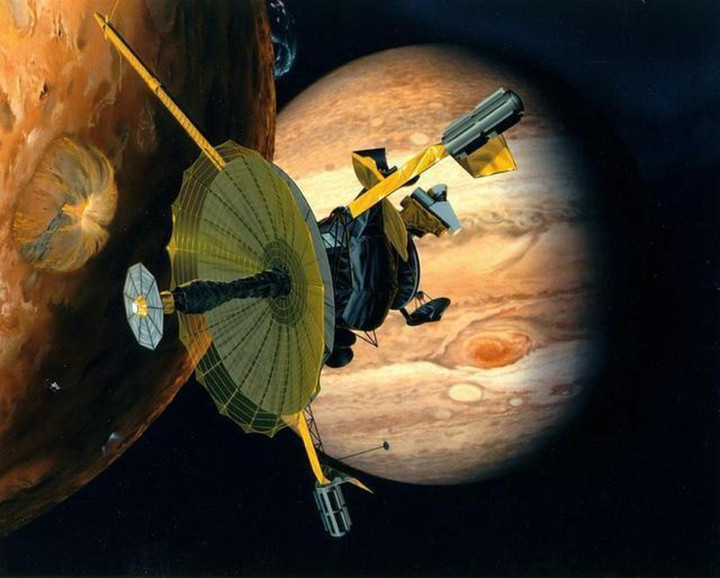

在浩瀚宇宙中,有一个孤独的“漂流瓶”正以每秒17公里的速度向星际空间深处飞去。它就是旅行者一号,这个由人类制造的探测器,自1977年发射以来已飞行47年,距离地球超过230亿公里——这相当于光需要连续飞行21小时才能跨越的距离。

但令人惊叹的是,即便远在如此遥不可及的地方,它依然能与地球保持微弱却持续的通讯,这背后究竟隐藏着怎样的科技密码?

一、星际通讯的核心:精准的“太空瞄准镜”

旅行者一号的通讯系统堪称精密工程的奇迹。它配备了直径3.7米的高增益抛物面天线,这个巨大的“金属锅”通过高精度陀螺仪和恒星追踪器锁定地球方向。想象一下,在47年的飞行中,天线始终对准地球,偏差不超过0.1度——这相当于在月球上用手电筒精准照亮地球上的一枚硬币。这种稳定性得益于其导航系统:惯性测量单元内置20世纪70年代最先进的陀螺仪,结合恒星追踪器对特定恒星的锁定,确保天线始终指向家园。

为了让信号穿越星际尘埃,旅行者一号选择了干扰极少的X波段(8.4GHz)作为主通讯频率,备用的S波段(2.3GHz)则用于紧急情况。这两个频段就像宇宙中的“专用车道”,能最大程度减少背景噪声干扰。更巧妙的是,其发射机功率仅20瓦,相当于一个普通灯泡,但通过抛物面天线的聚焦作用,信号被压缩成狭窄的波束(约0.5度),如同在黑暗中点亮一盏聚光灯,将微弱能量集中射向地球。

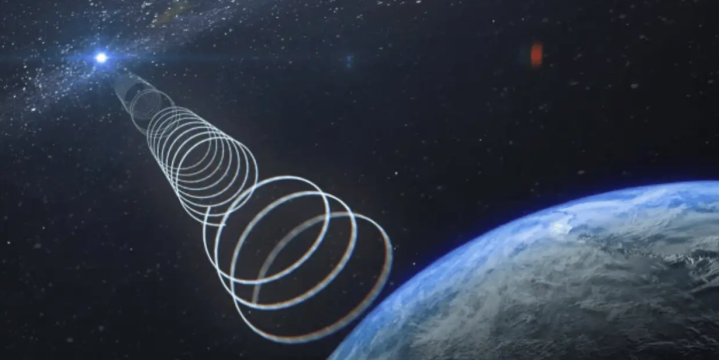

二、跨越时空的“微弱信号”:从230亿公里外传来的“ whispers”

当信号从230亿公里外抵达地球时,其强度已衰减至500万亿亿分之一瓦——这相当于在地球上接收到一只蚊子飞行时产生的声波能量。为了捕捉这近乎消失的信号,NASA建立了全球深空网络(DSN)。这个由美国加利福尼亚、西班牙马德里和澳大利亚堪培拉三个站点组成的系统,通过经度间隔120°的布局实现全天候覆盖。每个站点配备直径34-70米的巨型天线,其中70米天线的接收面积相当于10个篮球场,能将信号放大2000多万倍。

为了进一步提升灵敏度,地面接收设备被冷却至接近绝对零度(-273.15℃),利用超导效应消除电子噪声。即便如此,接收到的信号仍需经过复杂的解码过程:纠错编码技术能自动修复传输中丢失的信息,就像拼图游戏中通过碎片还原完整图案。例如,旅行者一号采用的无损压缩算法,可将原始图像数据量减少60%,同时确保关键科学信息不丢失。

三、能源危机:核电池的“倒计时”

支撑这一切的能源,来自旅行者一号携带的三颗放射性同位素热电发生器(RTG)。这些核电池通过钚-238的衰变产生热量,再转化为电能。发射时,它们能提供470瓦功率,但随着时间推移,钚-238的半衰期(87.7年)和热电偶老化导致功率每年减少约4瓦。到2025年,剩余功率已不足250瓦,仅能维持核心通讯系统运行。

为了延长寿命,NASA不得不关闭非必要仪器:2007年关闭等离子子系统,2016年关闭紫外光谱仪,2025年2月甚至关闭了宇宙射线探测器。即便如此,科学家预计到2030年,核电池将无法再为任何设备供电,旅行者一号将彻底陷入沉默。

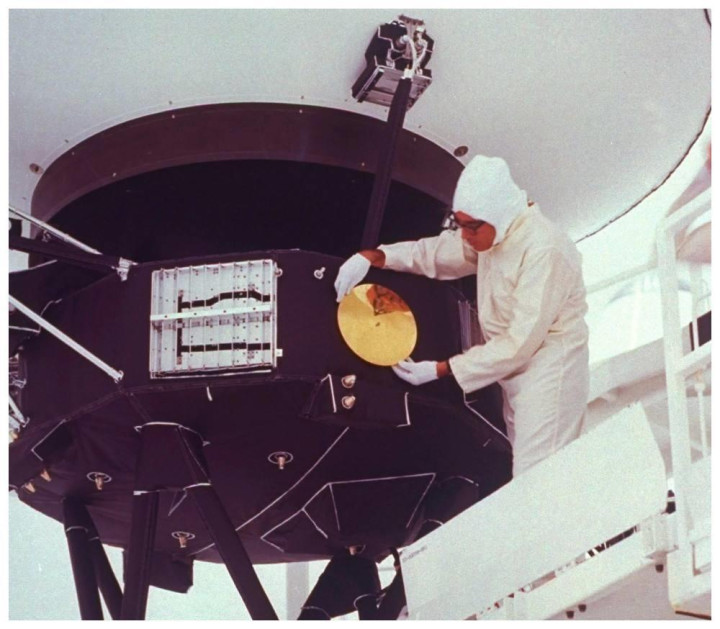

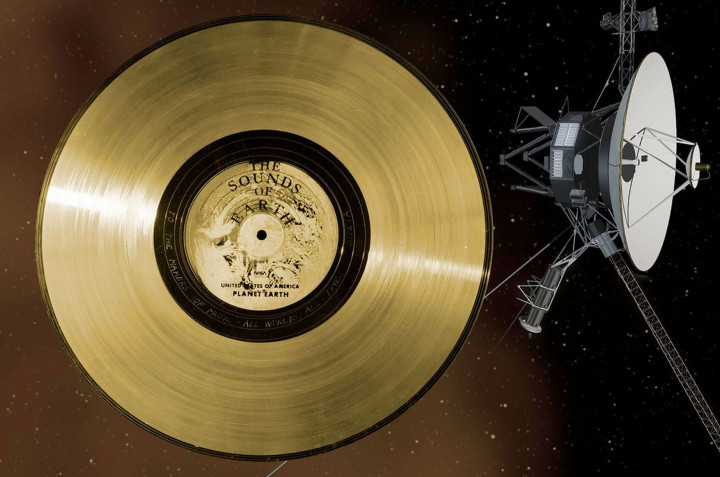

四、人类的“宇宙名片”:超越通讯的永恒使命

除了科学数据,旅行者一号还承载着人类文明的“漂流瓶”——一张镀金铜质唱片。唱片中收录了55种语言的问候、地球自然声音、古典音乐,甚至包含汉语和粤语的“你好”。这张唱片的设计寿命长达10亿年,理论上能在宇宙中保存至被外星文明发现的那一天。

尽管面临能源枯竭的命运,旅行者一号的遗产已深刻改变人类对宇宙的认知。它首次探测到太阳风层顶的激波边界,揭示了星际空间的粒子环境。更重要的是,它证明了人类科技的极限:当信号从230亿公里外传来时,每一个二进制脉冲都在诉说着跨越时空的勇气与智慧。

当我们在地球上向旅行者一号发送指令时,需要等待21小时才能确认它是否收到;而它传回的每一个数据,同样需要穿越21小时的时空鸿沟。这种延迟让通讯变成了一场跨越生死的接力赛——或许在某个未来的时刻,地球将永远失去这个孤独的“宇宙信使”。但即便如此,旅行者一号携带的金唱片仍将在宇宙中漂流,如同人类文明的“时间胶囊”,等待着可能永远不会到来的回应。

从阿波罗登月到旅行者一号,人类探索宇宙的步伐从未停歇。当我们凝视星空时,那个承载着人类希望的探测器,正以每秒17公里的速度飞向未知。它的故事告诉我们:在浩瀚宇宙中,距离或许是永恒的壁垒,但人类的好奇心与创造力,终将在黑暗中点亮最明亮的灯塔。